体験イベント

11月16日(日)に、「古墳の里 歴史ウォーク」を開催しました。

今回は、大安場史跡公園の東側にある田村町小川(こがわ)地区の遺跡を巡る約6㎞のコースを歩きました。

清々しい空気の中を歩きながら、職員による古墳時代の遺跡や中世の経塚等の解説について耳を傾けていました。

参加された皆さんからは、「楽しかったです」、「田村地方は、古代より人の営みがあったこと、『川』が近くにあることを実際に歩いて確認できました」などの感想をいただきました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

11月2日(日)に 本場、大阪の地より演者・スタッフの皆さんをお迎えして、蔭山工務店 創業75周年記念プレゼンツ「文楽特別公演」を開催しました。初めての人にも分かりやすい説明付きで「傾城反魂香 土佐将監閑居の段より 雅樂之介の注進」、「文楽体験解説」、「三番叟」をご公演いただきました。

会場につめかけた皆さんは、本物の迫力、しかも劇場にくらべて至近での迫力に、はじめは圧倒された様子でしたが、笑顔でうなずいたり、立ち上がっての喝采と、非常に盛り上がった上演となりました。

参加された皆さんからは「子どもに見せることが出来て良かったです!」や「体験のさせ方が良かった」、「解説がどなたもとてもわかりやすく、大変勉強になりました」、「三番叟 鈴の段のリズムの速さに段々と興奮してしまいました。涙が出そうでした」などたくさんの感想をいただきました。

演者・スタッフの皆さん、観覧者の皆さん、蔭山工務店の皆さん、本当にありがとうございました。

10月19日(日)に「わくわく発掘探検隊③」を開催しました。

秋を肌で感じられる過ごしやすい青空の下、参加者の皆さんと発掘体験を行いました。

大きな土器は、なかなか簡単には発掘出来ず、親子で協力して一生懸命に作業に取り組んで、発掘の大変さと楽しさを感じられている様子でした。

参加者の皆さんからは、「また発掘したいです」や「とても楽しかったです、また参加したいです」などのお声をいただきました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

今年度の「わくわく発掘探検隊」は、今回で終了となりましたが、来年度は春頃に第1回の開催を予定しておりますので、皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

9月21日(日)に「古墳の里の草木染め②」を開催しました。

2回目の草木染めは、「カリヤス」を使用してストールを染めました。

染液や媒染液に浸す時間を、それぞれに調整した結果、鮮やかな黄色や淡い色、渋めの色などのストールに仕上がりました。

参加者の皆さんから、「初心者でも楽しくできました」「色々なもので草木染めをしてみたいです」などのお声をいただきました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

9月11日(木)に「おおやすば歴史ツアー~会津の古墳巡り~」を開催しました。

最初の予定地であった会津若松市の大塚山古墳は、前日~未明の降雨のためバスで一巡しての見学になりましたが、その分、次の県立博物館で県内各地の古墳に関わる資料をゆっくりと観覧。学芸員の方にはとても丁寧に解説いただきました。

午後には、会津坂下町に移動して、県内最大の亀ケ森古墳・鎮守森古墳を、予定通り徒歩で見学。最後の会津坂下町埋蔵文化財センターでは、貴重な資料を間近で見ることができました。

ツアー参加者の皆さんからは、「県内の歴史は大事だと思いました」、「一人ではなかなか足を向けない場所なので、発見も多々あり楽しかったです」などのお声をいただき、楽しんでいただくことができました。

参加して下さった皆さん、お世話になった施設の皆さん、安全運転でバスを運転して下さった運転手さん、ありがとうございました。

9月7日(日)に「古墳でお月見」を開催しました。

残念ながらあいにくの曇り空でのスタートでしたが、18:30ごろに月が雲から顔を覗かせました!

郡山市ふれあい科学館のスタッフの解説の下、参加者のみなさんは、神秘的で奇麗な満月をじっくりと観察し、秋月夜を楽しんでいるようでした。

ご参加された皆さま、郡山市ふれあい科学館の皆さま、ありがとうございました。

8月31日(日)に「古墳の里の草木染め①」を開催しました。

今回は、ベニバナを使用してハンカチを染めました。ベニバナからは、赤と黄色の2色の染料をとることができます。仕上がりは、とてもきれいに発色し、オリジナルのデザインのハンカチができました!

参加者の皆さんから、和やかな雰囲気で楽しかったとの感想をいただきました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

8月17日(日)に「こども映画上映会」を開催しました。

今回は、こどもに大人気のおしりたんていシリーズから「ププッ かいていいせきのぼうけん」を中心に上映を行い、会場には工作コーナーを設置しました。作っていただいた作品は、8月31日(日)までエントランスホールで展示しています。

暑い中お越しいただいた皆さま、ありがとうございました。

7月26日(土)・27日(日)に「おおきな土器づくり」を開催しました。

今回の「土器づくり」は6kgの粘土を使用した大型の土器づくりです。

参加者11名の皆さんは、2日にわたり、集中して作業に取り組んでおりました。

オリジナルのデザインで、どれも個性豊かな仕上りです!

作品は焼成後にガイダンス施設エントランスホールで展示をします。楽しみにお待ちください!

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

7月6日(日)に「かがやくうつわ 陶器づくり」を開催しました。

今回も月十窯(げっとがま)の片岡 哲先生を講師にお迎えし、20名の参加者の皆さんに伝統的な色釉でカラフルな陶器作りに挑戦していただきました。

参加者の皆さんは、悩みながらも形や模様、配色を決めていき、自分だけの素敵な作品を作り上げました。

作品は乾燥・焼成後にガイダンス施設エントランスホールで展示をします。出来上がりがとても楽しみですね!

片岡先生とご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

梅雨とは思えぬ30℃超えの真夏のような太陽の下で、太陽に負けないくらいの元気な13名の参加者の皆さんと発掘体験を行いました。土器のかけらや大型の土器を発掘する度、歓声が上がるなど発掘の大変さと楽しさを感じている様子でした。

次回の「わくわく発掘探検隊③」は、10月19日(日)の開催を予定しております。今年度最後の発掘体験イベントとなりますので、皆さまのご応募をお待ちいております!

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

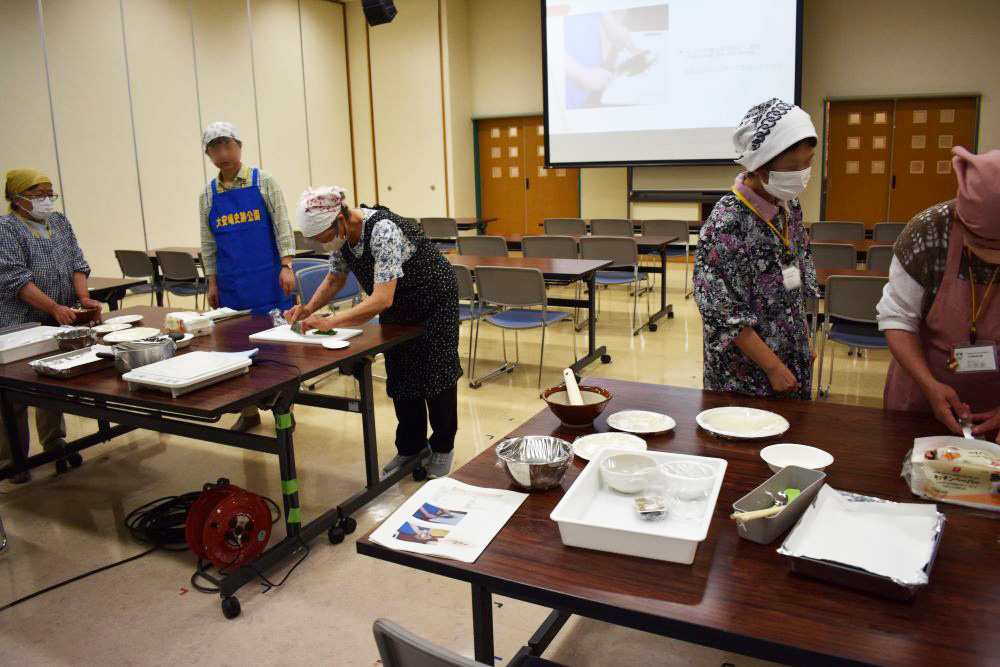

今回は、古代のお菓子「歓喜団(かんきだん)」を29名の参加者の皆さんと一緒に作りました。

「歓喜団」とは、奈良時代に唐(現在の中国)から遣唐使が持ち帰ったとされたお菓子の一種で、穀粉の生地の中にいろいろな木の実を入れたものです。

当時の食材をそろえることは難しいのですが、くるみやレーズンなどで代用して作りました。

出来上がったものを試食している時に、「おいしい!」、「楽しかった」といった感想をいただきました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

参加者19名の皆さんは、2㎏の粘土を使い、各々想像を膨らませ熱心に製作されていました。

完成した土器はどれも個性あふれる力作ぞろいです。各作品は乾燥後焼成して展示をした後にみな様へお返しいたします。楽しみに待っていてください!

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

発掘体験場で14名の参加者の皆さんと模擬発掘を行いました。

大きな土器はなかなか簡単には掘り出せず、親子で協力して一生懸命に作業に取り組みました。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

古墳まつり

10月4日(土)・5日(日)に「古墳まつり秋」を開催しました。

今回は、勾玉ざんまいとクイズ大会に加え、郡山市立美術館さんによるもんきりづくり、古墳にコーフン協会さんによるワークショップが開催されました。

また、5日には古墳シンガーまりこふんさんと当園所長のトークショーや、まりこふんさんによるライブが行われ、施設内は大いに盛り上がりました。

来年も「おおやすば古墳まつり」を開催する予定ですので、楽しみにお待ちください!

ご来場くださった皆さま、ありがとうございました。

5月3日(土)・4日(日)に「古墳まつり春」を開催しました。

勾玉ざんまいと競技会や郡山市立美術館さんによるもんきり作り、橋本紙器合名会社さんによる紙細工作りのワークショップなど、2日間ともたくさんのお客様に楽しんでいただけました。

また、屋外では“おおやすば軒下マルシェ”と題し、キッチンカーやハンドメイド雑貨のお店などが並びました。

多くの方々にご来場いただき、どのブースも賑わいました。

今後とも、皆さまに楽しんでいただけるようなイベントを行ってまいりますので、どうぞご期待ください。

ご来場くださった皆さま、ありがとうございました。

展示

11月1日(土)~12月21日(日)まで、企画展「安積町の歴史」を開催しました。

毎年、市内各地区を紹介している企画展です。今年度は、安積町をとりあげました。

発掘調査の成果をとおして、安積町の歴史を辿った展示です。たくさんのお客様に足を運んでいただき、好評のうちに終了しました。

ご来館いただき、ありがとうございました。

講演会

第2回歴史講座は、当園職員が「安積町の歴史」と題して発掘調査成果や企画展「安積町の歴史」で展示している遺物の紹介しながら、安積の歴史を解説しました。

参加された皆様からは、「今回の様に郡山市内の遺跡の発掘の写真の解説をしてほしい」や「遺跡に実際に行き確認をしたい」といった感想をいただきました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました

11月30日(日)に「企画展記念講演会」を開催いたしました。

今回は、東京国立博物館の河野 正訓 先生をお招きして「埴輪の世界-東京国立博物館が所蔵する郡山市の埴輪を中心に-」という演題でお話をいただきました。

聴講された皆さまからは、「大変わかりやすい講演で大変よかった」、「地元(郡山)とヤマト王権、国際情勢との関係など、実に興味深い内容でした」などの声をいただき、大変充実した講演会になりました。

河野先生、ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

9月28日(日)に「第一回歴史講演会」を開催いたしました。

今回は、国立歴史民俗博物館 研究部考古研究系准教授の上野 祥史 先生をお招きして「出土鏡から古墳時代をみる」という演題でお話をいただきました。

聴講された皆さまからは、「鏡の講座は奥が深く興味がつきません」、「共有、分有による緩やかな関係という考え方は、大変興味深かった」などの声をいただき、大変充実した講演会になりました。

上野先生、ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

第1回歴史講座は、当園所長の垣内和孝が「守山城跡と郡山の城館」と題して守山城跡の発掘調査成果を紹介しながら、城館の歴史を解説しました。参加されたみなさまからは、「身近に感じてとてもおもしろかったです」や「守山城のロマンに浸りました」といった感想をいただきました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

ボランティア活動

1月18日(日)開催予定の「おおやすばグルメ体験②」のリハーサルを1月10日(土)に行いました。作り方の手順を一つ一つ確認をして、楽しく調理しました。 調理後には、改善点など意見を交換しながら、試食をしました。

11月9日(日)に、令和7年度ボランティア館外研修を実施しました。

今回の館外研修では、「磯浜古墳群の回遊」と題し、茨城県の大洗町を訪ねました。

目的地「磯山古墳群」にて「姫塚古墳」や「車塚古墳」、「日下ヶ塚古墳」などを見学しました。

ボランティアの皆さんからは、「なかなか個人では見に行かれないので大変勉強になりました」、「勉強したことを自分なりにまわりに伝えたいです」などの感想をいただき、大変有意義な時間を過ごし帰路に着きました。

皆さん、お疲れ様でした!

10月4日(土)・5日(日)に「古墳まつり秋」を開催しました。

ボランティアの皆さんは、展示の解説、ワークショップなどのサポート、「勾玉づくり」のサポート、駐車場の案内や園内の巡回など、それぞれ積極的に活動しました。

サポートに加え、古墳まつりの準備や後片づけも参加いただきました。お疲れ様でした!

9月15日(日)に、より充実したボランティア活動を行うために、職員と一緒に土器づくりの練習を行いました。

祝日にも関わらず、たくさんのボランティアさんが参加しました。どんな形にするか、模様をつけるか、みんなで会話しながらの楽しい時間でした。

大安場史跡公園ボランティアでは、9月7日(日)に第2回館内研修を行いました。

10月4日(土)・5日(日)開催の「おおやすば古墳まつり秋」の内容説明後に、メインイベントである「勾玉ざんまい」に向けて勾玉づくりの研修を行いました。

8月31日(日)に開催予定の「古墳の里の草木染め①」のリハーサルを8月9日(土)に行いました。

今回は、ベニバナで「黄」と「紅」の2色で染めます。職員と一緒に染色の手順を確認しながら作業をすすめました。

とてもきれいに仕上がりました!

9月21日(日)に開催予定の「古墳の里の草木染め②」のリハーサルを9月10日(水)に行いました。 2回目の草木染めは、カリヤスでストールを染めます。どんな模様にするか、媒染液で色を変えようか、悩みながら染色の手順確認を行いました。想像以上にきれいに仕上がりました!

6月15日(日)開催予定の「おおやすばグルメ体験①」のリハーサルを6月7日(土)に行いました。作り方の手順や、注意事項の確認など意見交換をしながら楽しく調理しました。

調理、後片付けなど手際の良さに感心です。当日が楽しみですね!

5月17日(土)・18日(日)に開催予定の「はじめての土器づくり」のリハーサルを5月8日(木)に行いました。参加者をサポートするために、職員と一緒に土器をつくってみました。粘土を練るのに苦戦しましたが、会話をしながら楽しい雰囲気で、オリジナルの土器が完成しました!

5月3日(土)・4日(日)に「古墳まつり春」を開催しました。

たくさんの来場者をお迎えし、ボランティアの皆さんは、駐車場の案内や園内の巡回、展示の解説、ワークショップのサポート、「勾玉づくり」のサポートなど、それぞれ積極的に活動しました。古墳まつりの準備や後片づけも参加いただきました。お疲れ様でした!

大安場史跡公園ボランティアでは、4月13日(日)に第1回館内研修を行いました。

「郡山の発掘調査の現状」という研修講座を行い、研修参加者の皆さんは興味津々の様子でした。研修終了後、積極的にメンバー交流をしておりました。