画像提供:郡山市歴史情報博物館

画像提供:郡山市歴史情報博物館

画像提供:郡山市歴史情報博物館

目次[閉じる]

目次[閉じる]

明治6年(1873)に安積原野の一部である

大槻原を対象に開墾事業を始めました。

この旧二本松藩士族や一般移住者が入植した

「官民合力開墾(手当開墾)」と

郡山商人たちが結成した「開成社」による

「自力開墾」が「大槻原開墾事業」です。

その成功をきっかけとして、

明治11年(1878)に政府が始めた開墾事業が

「国営安積開墾事業」です。

これら明治初期に行われた安積郡を中心とした

原野一帯の開墾事業全体が

『安積開拓』です。

明治6年(1873)に安積原野の一部である大槻原を対象に開墾事業を始めました。

この旧二本松藩士族や一般移住者が入植した「官民合力開墾(手当開墾)」と

郡山商人たちが結成した「開成社」による「自力開墾」が「大槻原開墾事業」です。

その成功をきっかけとして、明治11年(1878)に政府が始めた開墾事業が

「国営安積開墾事業」です。

これら明治初期に行われた安積郡を中心とした原野一帯の開墾事業全体が

『安積開拓』です。

大槻原開墾事業

開墾のはじまり

郡山を含む周辺地域は、古くから「安積(阿尺、あさか)」という地名で呼ばれていました。

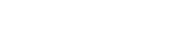

江戸時代には二本松藩領安積郡となり、郡山は宿場町として栄え、商人は資本力を高めていきましたが、郡内には広大な原野が点在していました。原野は周辺村々の入会秣場(いりあいまぐさば、共同の、牛馬や田畑の肥料のための草や燃料にする薪などを採集する場)として利用されていました。

幕末、戊辰戦争の戦火により郡山の中心部のほとんどが焼失しましたが、郡山商人たちは活発に商業活動を行い、町は復興されました。廃藩置県が行われると、安積郡は白河県(明治4年11月廃止)の管轄を経て、現在の福島県中通り地方を管轄する二本松県管轄となりました。二本松県は明治4年(1871)11月14日に福島県と改称されました。

明治5年(1872)に福島県の権令(のちに県令、現在の県知事)として、旧熊本藩士族安場保和(やすばやすかず)が着任しました。安場は、職を失った士族を救済するため、安積郡の原野の一つ大槻原(現在の開成地区)の開墾を計画しました。同年、旧米沢藩士族中條政恒(なかじょうまさつね)を県典事に採用し、中條たち開拓掛を中心に開墾計画を推し進めました。

10月10日、県は「開墾費御下渡願書」を大蔵省へ提出しました。大蔵省からの回答は、開墾方法を調べて再提出するようにというものだったため、県開拓掛は大槻原の現地調査を行い、翌明治6年(1873)4月4日付で「曠野開墾再願書」を提出しました。 この再願書では、大槻原開墾の実施方法について、自力開墾、官民合力開墾(手当開墾)、官費開墾の三つの方法が挙げられています。

また、同年同月、県は県民に対し、原野開墾の必要性を訴える「告諭書」を出しました。

安場県令は、自ら二本松に赴き、戊辰戦争に敗れ困窮を極めていた旧二本松藩士族に大槻原開墾への参加を呼びかけました。さらに、県は戸長たちを通じて安積郡の各村でも入植者を募りました。開墾事業には、原野を入会秣場として利用していた村からの反発もありましたが、中條らは村に出向いて説得するなど事業実現に向けて奔走しました。

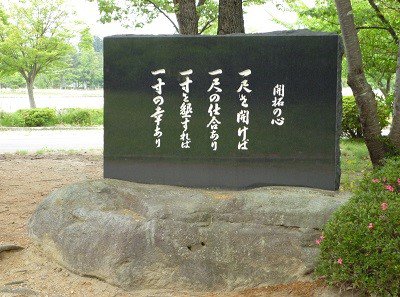

『開拓の心碑』

開成山公園内五十鈴湖東側。

昭和62年(1987)6月に郡山西ロータリークラブの創立十周年を記念して建立された。

明治6年(1873)4月に福島県が発した告諭書の中の一節

『一尺ヲ開ケハ一尺ノ仕合アリ、

一寸ヲ墾スレハ一寸ノ幸アリ』

が刻まれている。

【POINT】三つの開墾方法

三つの開墾方法

- ●自力開墾・・・郡山の富商25名が出資し、小作人が耕作する「開成社」の開墾。(後述参照)

- ●官民合力開墾(手当開墾)・・・旧二本松藩士族や一般移住者が補助金を受けて行った開墾。

- ●官費開墾・・・囚人による官営開墾を想定したもの。実際には行われませんでした。

目次に戻る

「開成社」の開墾事業

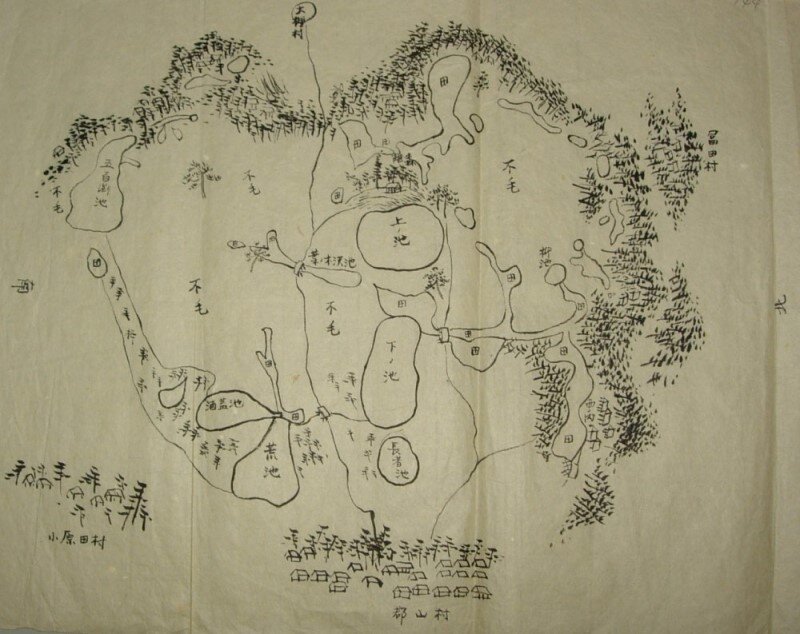

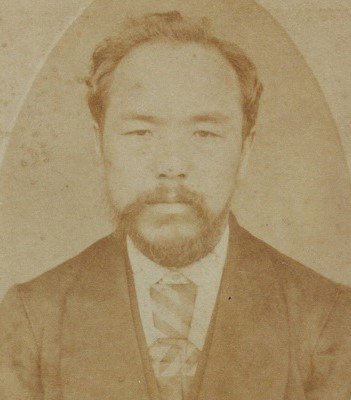

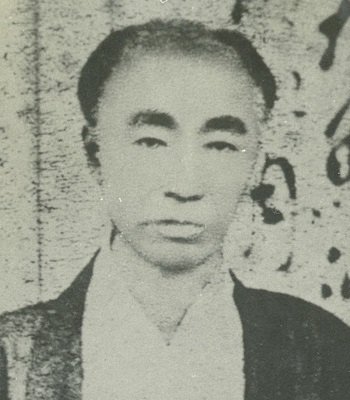

旧二本松藩士族や一般移住者だけでは入植者が不足だったことから、県は郡山の商人たちに開墾事業への出資を募ることにしました。中條が、商人たちの中で指導的立場にあった阿部茂兵衛(あべもへえ)、鴫原弥作、橋本清左衛門との会談の中で原野開拓に寄せる県の抱負などを熱心に語り出資を決意させましたが、商人たちの間からは多額の出資が伴う投資であることから警戒の声も上がりました。しかし、阿部茂兵衛の説得によって25名が出資を決め「開成社」が組織されました。

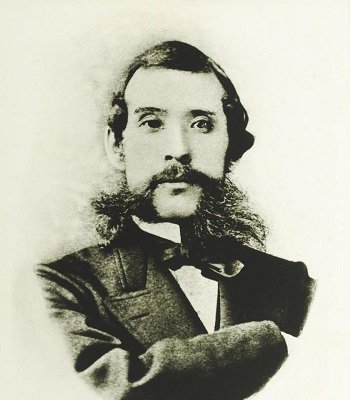

「開成社」初代社長として大槻原開墾事業に尽力した。

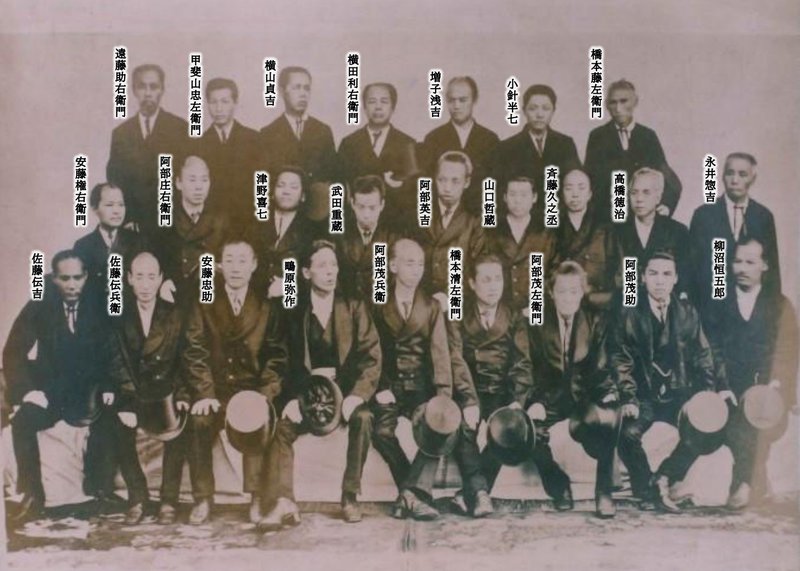

明治6年(1873)に二本松で製糸工場が創業を開始しており、県は大槻原開墾地で主として桑を栽培することを考えていました。しかし、「開成社」は桑のみではなく、水田も作ることを希望しました。既存の水利権を侵害しないよう、上ノ池と呼ばれていた現在の開成山公園の五十鈴湖と下の池(現在の郡山市上下水道局がある辺りにあった)の間に、新たな用水池(開成沼)を築造することを決め、そこから事業を開始しました。開成沼の水源には、西方の多田野村の池を修復し多田野村と用水を配分して引水した水を利用しました。

【MEMO】開成社と開成山公園の桜

開成社と開成山公園の桜

開成社規則の中に、『其情楽マザレハ其民終ニ参ス古今開拓普通ノ患ナク故ニ今開成山ト長隄上ハ言ヲ待タス水ニ傍ヒ路ヲ挟ミ一般ニ花木幾万ヲ植ウベシ』とあり、開成社は開成沼の堤の土手などに約3,900本の桜を植えました。そこには、「私たちの代では小さな苗木でも、やがて大樹となり、美しい花は人々の心を和ませるであろう」との想いが込められていました。この未来を想う心が、現在も開成山公園の桜として残る大樹に息づいています。

開成山公園の桜の樹齢調査についての記事(PDFデータ)を読むことができます。

【MEMO】開成社と開成山公園の桜

開成社と開成山公園の桜

開成社規則の中に、『其情楽マザレハ其民終ニ参ス古今開拓普通ノ患ナク故ニ今開成山ト長隄上ハ言ヲ待タス水ニ傍ヒ路ヲ挟ミ一般ニ花木幾万ヲ植ウベシ』とあり、開成社は開成沼の堤の土手などに約3,900本の桜を植えました。そこには、「私たちの代では小さな苗木でも、やがて大樹となり、美しい花は人々の心を和ませるであろう」との想いが込められていました。この未来を想う心が、現在も開成山公園の桜として残る大樹に息づいています。

開成山公園の桜の樹齢調査についての記事(PDFデータ)を読むことができます。

目次に戻る

桑野村の誕生

開墾地には、旧二本松藩士族入植者のための県有貸家、開成社小作人や一般入植者のための家屋などが次々と建築され、家屋の保護のために杉樹が植えられました。また、開成山を中心に、主要道路が整備されました。縦横の農道の幅が2間(約3.64m、12尺)と定められ、馬車が自由に通行できるように広く作られました。

明治7年(1874)12月には郵便局が設置され、翌8年には、入植した旧米沢藩士族高村左衛門宅に仮の小学校が開校しました。(現在の郡山市立開成小学校の前身。明治13年(1880)に現在の位置に移転)

そして、開成山大神宮や開成館も同時期に相次いで建てられました。

◆開成山大神宮

開墾地は、出身地や境遇が様々な人々が居住し、生活も厳しいため人心が荒れやすい状況でした。そこで、人々の拠り所となるよう開成山に遥拝所が設けられ、一帯に花木が植えられました。明治6年10月に鳥居が建てられ、同年11月3日に第一回遥拝式が斎行されました。この時にはまだ社殿は造営されていなかったため、山上に青竹を立てしめ縄を張り回らせて祭場とし、神饌物を備えて執行されました。

明治8年(1875)10月19日、遥拝所の社殿が竣工し、同年11月、新社殿に伊勢神宮の分霊願いなどを内容とする神社建設願書が安積郡人民総代相楽半右衛門(さがらはんえもん)や開成社社長阿部茂兵衛他数名の連名により県に提出されました。県は中條政恒たち県官を東京へ派遣し、関係機関と交渉を行いました。

同年12月に神宮司庁より伊勢神宮分霊の内諾を得て、翌9年(1876)1月に太政大臣三條実美名で正式に許可が下り、社号が「開成山大神宮」とされました。

同年8月に伊勢神宮から祭神が分霊され宮司らに護られて神宮司庁東京出張所へ到着し、様々な準備が進められ、9月8日に東京を出発、14日に郡山村に到着して安積国造神社の正殿に入り、天候を見計らって晴天となった18日に開成山大神宮に到着し、遷座式が斎行されました。

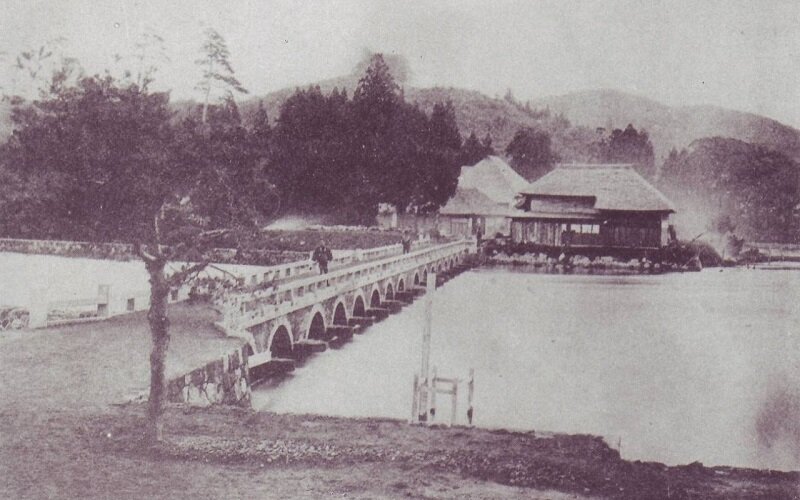

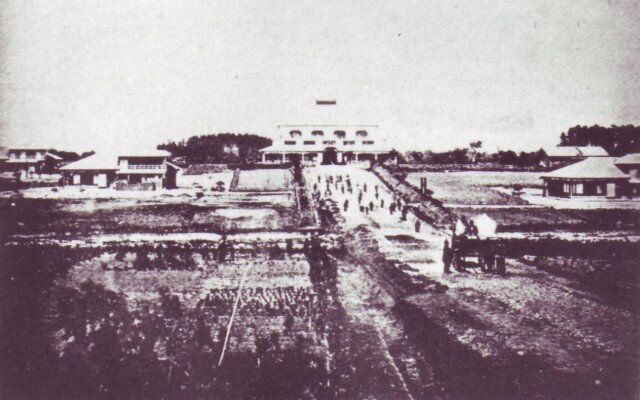

◆開成館

明治6年(1873)8月、開拓事務所として上ノ池(現在の開成山公園内五十鈴湖)の西南側に開成館(初代)が建てられました。開成館はその後、旧福島県第十区会所としても使用されるようになり手狭になったため、明治7年(1874)9月に現在の場所に新たな開成館が建てられました。

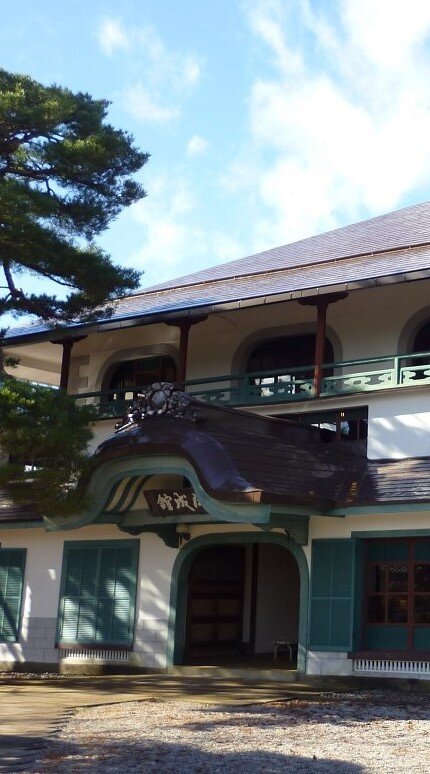

新開成館は、当時の地方には珍しい三層楼(三階建て)の擬洋風建築(西洋風に似せた建物)で、3階にはバルコニーをめぐらせ、壁は内外とも白漆喰、各階外壁4隅には石積み風のなまこ壁を飾り、玄関は唐破風造り、窓にはガラスを採用し、窓枠にはペンキで塗装を施しました。工事に当たったのは地元の大工棟梁の増子儀三郎と宗形彦八で、洋館の錦絵などを参考に、見よう見まねで苦心して建てたと伝わっています。

新開成館の落成式は、翌8年(1875)3月27日に行われ、中條政恒たち県官や開成社員、区内有志者など200余名が出席し盛大な式となりました。開成館内には県開拓掛の事務所も置かれ、開墾事業の中心地となりました。

【POINT】福島県の『区割り』

福島県の『区割り』

明治7年(1874)1月20日に旧福島県は県内の行政区画を十五区に分けました。これまでの名主、肝入は廃止となり、区長の下に戸長が置かれました。大槻原を含む安積郡は第十区となり、区会所が開成館に置かれました。

翌8年(1875)12月には十五区制から十区制に変更され、安積郡は第七区となりました。

明治9年(1876)8月に旧福島県と若松県、磐前県の三県が合併して現在の福島県となり、明治11年(1878)年7月に制定された群区町村編制法が福島県では明治12年(1879)1月に施行され、旧来の郡が行政区画となり第七区が安積郡となりました。

これにより区会所が郡役所に、区長が郡長に変更され、開成館は明治15年(1882)1月に役所の機能が郡山村に移庁するまで郡役所として使用されました。

◆桑野村の誕生

開墾事業により、大槻原は新田、新畑に加え、用水池築堤、幹線道路の整備、民家や公共施設の建築など開発が急速に進みました。

明治8年、県は政府に事業の「顛末」を上申し、明治9年(1876)4月7日に内務卿大久保利通名で開墾地は新村「桑野村」として布達されました。

【MEMO】「開成」の由来

「開成」の由来

開成山、開成社、開成館などに使われている「開成」は中国の古典『易経』の中に出てくる言葉「開物成務」から用いられています。

「開物成務(かいぶつせいむ)」とは、物を開き務めを成す=人々の知識を開発し事業を成し遂げる、という意味を持つもので、中條政恒の座右の銘でした。これを元に、中條が「開成」と名付けました。(開成山は、以前は「放れ森」と呼ばれる小高い丘でした。)

この「開成」は幕末から明治にかけて流行した言葉でもあり、諸藩や政府の施設名、学校名などに使われています。

目次に戻る

国営安積開墾事業

明治天皇巡幸

明治天皇は、明治5年(1872)から明治18年(1885)にかけて大規模な地方への巡幸を行い、計6回の行幸は「六大巡幸」と呼ばれています。

明治維新以降、近代化を進める政府と共に、天皇も新たな君主へと姿を変えていきました。これまで御所を離れることがまれであった天皇が、自ら地方へ足を運ぶことにより、新たな時代と君主像を人々へ広め、また天皇自身も自らが治める国の現状を見ました。

明治9年(1876)4月24日に明治天皇の東北への巡幸が布告されました。当初の計画では、郡山は郡山学校(現在の金透小学校)での休憩のみであったことから、開成社社長阿部茂兵衛たちは桑野村への行幸を働きかけました。同年5月29日に桑野村への行幸が決定し、太政大臣三条実美名で布告されました。

明治天皇巡幸の先発として、内務卿大久保利通(おおくぼとしみち)は各地を訪れました。殖産興業政策、士族授産を進めるために、東北地方開発の適地を探していた大久保は、先発隊として天皇の行幸先を点検すると共に、各地の実情を確かめています。

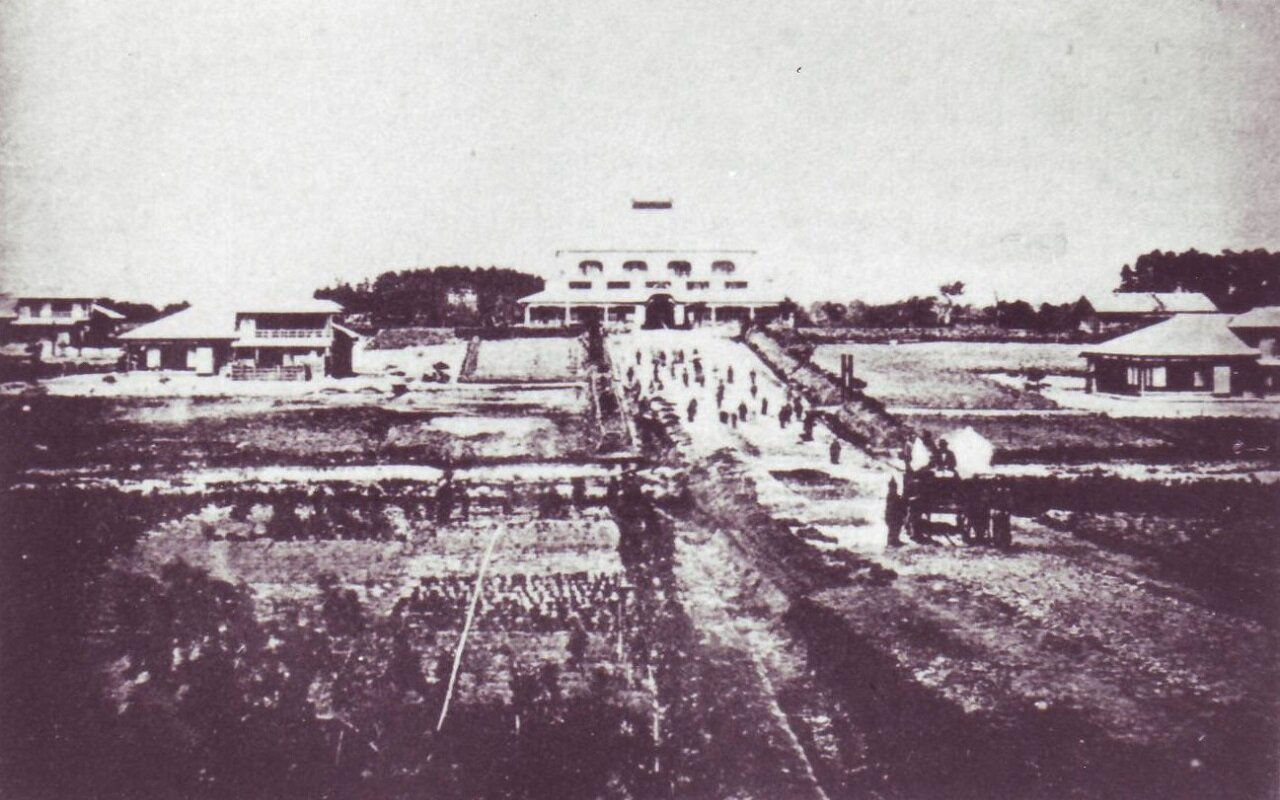

明治9年5月23日に東京を出発した大久保は、6月5日に郡山に到着し、出迎えた福島県令山吉盛典が開拓地を案内しました。そこで大久保が目にしたのは大槻原開墾事業により開発が進み、成功の証として誕生したばかりの新村「桑野村」の姿でした。「開成館」にも訪れており、その時の様子を大久保は日記に記しています。

※「六月五日月曜日」の日記より

二字郡山江着福島県令参事山吉(盛典)氏当所江出張有之則桑野村開拓地江案内有之差越広大ノ土地開拓之業相成リ実ニ可見凡百二三十町有之桑水田其外樹木モ試験此模様ニテハ成功無疑人民モ百二十戸位モ移住ノ由此中央ニ洋室ノ盛大ナル建築有之三階作ニテ眺望至テ宜シク最風景モ美ナリ掛官員ヨリ彼是承リ帰懸開拓地ヲ廻リ大略ヲ一覧イタシ候

(『大久保利通日記 二』より抜粋)

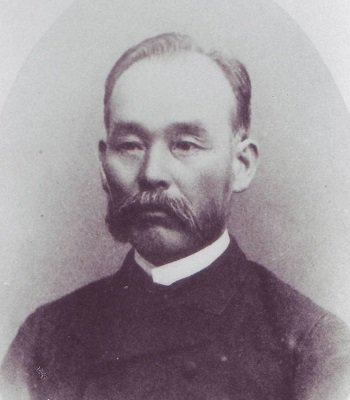

旧薩摩藩士。初代内務卿。欧米派遣使節団の一員として各国を視察し、強力なリーダーシップで富国強兵、殖産興業政策を推し進めた。

同年6月2日に明治天皇一行は東京を出発し、6月16日に郡山へ到着しました。郡山学校で休憩した後、桑野村を訪れ、「開成館」に一泊しました。「開成館」では、山吉盛典や中條政恒が参向して開墾事業等について奏上し、また、開墾功労者として開成社員や戸長などが召し出され、右大臣岩倉具視より褒詞を受けています。

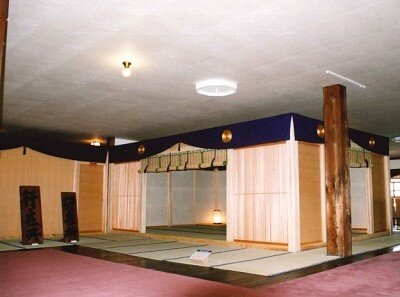

宿泊所(行在所、あんざいしょ)としての開成館内は、1階の九つの部屋を宮内省の随行員や県官、地元の賄方、給仕人などに、2階の区会所と県勧業課桑野出張所(開拓掛事務所)に畳79畳を敷いて東久世通禧(ひがしくぜみちとみ)侍従長たちの宿舎に充てられました。そして、3階に天皇のための玉座が設けられました。玉座は、「大広間の中央後寄りに十二畳、杉板を以て柱を立て仕切り、四辺に障子を立て間々に簾を垂れ、御紋章入の幕をしぼり、後側の方には板戸襖戸の装置があった。前方には高官詰所あり、玉座の前方側方畳廊下を隔てて左右に警衛武官の席あり、拝謁所がある。御厠も御浴室も此の階上に御用意あつたと云ふ。」(『明治九年明治十四年明治天皇御巡幸録』)というものでした。

開成館以外では、区長や開拓掛の県官の官舎、旅館、民家などが宿舎として用いられ、一番官舎(現在の安積開拓官舎〔旧立岩一郎邸〕、当時は区長の村上清通宅)には岩倉具視右大臣他随行員、二番官舎(開拓掛石井貞廉〔いしいさだゆき〕宅)には木戸孝允内閣顧問他随行員、三番官舎(開拓掛羽根田延光宅)には徳大寺実則宮内卿他随行員が宿泊しました。

明治天皇駐蹕之処碑(右)

【MEMO】明治天皇碑について

明治天皇碑について

「桑野村行在所碑」は、開成館が昭和8年(1933)11月に明治天皇史跡として指定されたのに伴い建立されましたが、史跡の指定は戦後の昭和23年(1948)に解除されました。

「明治天皇駐蹕之処碑」は、昭和17年(1942)開成社の創立70周年を記念して建立されました。建立場所は、当初は開成館敷地から東に向かってすぐの現在の国道49号線と麓山通りの交差点脇でしたが、平成23年(2011)3月11日に発生した東日本大震災で被災し、土台から倒壊しました。その後、阿部茂兵衛の子孫の会である「光久会(こうきゅうかい)」に関係の深い方々のご尽力により、郡山市開成館敷地内に移設されました。

国道49号線と麓山通りの交差点脇、開成交番の南側にあった頃の「明治天皇駐蹕之処碑」

碑の後奥突き当りに開成館がある。

目次に戻る

大久保利通と安積開墾政策

富国強兵・殖産興業政策で日本の近代化を目指していた内務卿大久保利通は、大槻原開墾事業の成功を実見したことで、東北地方の開発と士族授産のための国営の開墾事業を推し進めようとしました。

明治9年(1876)12月に内務省勧業寮の高畑千畝(たかはたちうね)と南一郎平(みなみいちろべえ)が東北各地に派遣され、原野調査を行いました。翌10年(1877)4月17日付けで、安積の地が適地であるとの復命書を提出しています。これを受けて内務省は、福島県安積郡対面原(現在の喜久田町周辺)及び周辺の諸原野四千町歩余りの地を開墾着手の地と決定し、同年8月から11月にかけて本格的な調査を行いました。この調査には、原野の他、安積疏水のコース選定も含まれていました。

この調査などを元に大久保は、明治11年(1878)3月6日、全国的な殖産興業と士族開墾などの政策を示した「一般殖産及華士族授産之儀ニ付伺」を太政大臣三條実美に上申し、翌7日付で士族開墾のさきがけとして安積開墾政策を示した「原野開墾之儀ニ付伺」を提出しました。安積諸原野は開墾好適の地であるが、水利に欠点があるため猪苗代湖の水を疏通すれば開墾事業に見込みが立つというものでした。大久保は、開墾、疏水が一体となった事業を国が行うことを構想しており、予算もこの時点では疏水開削(さく)事業より開墾事業により多くの費用を計上していました。

政策が太政官で閣議決定され、これを受けて内務省は、同年3月18日に「一般殖産及華士族授産方法」及び「福島県下字対面原及接近諸原野開墾方法」を決定し、事業の拠点となる勧農局出張所を桑野村に設置、権大書記官奈良原繫(ならはらしげる)を責任者、南一郎平を副責任者としました。出張所は当初、開成館内に置かれましたが、ほどなく奈良原や南たち出向者の寝泊りに適した西村屋旅館(現在の郡山市桑野1丁目の放送大学福島学習センターの隣接地にあり「護山楼」とも呼ばれていた。)に移転しました。

大久保は、同年5月上旬の第二回地方官会議で東京に来ていた地方官を集めて、開墾事業などの殖産興業政策を説明しました。この会議には福島県からは県令山吉盛典が参加していました。

同月14日朝、大久保は自宅から馬車で出勤途中の紀尾井坂(現在の東京都千代田区紀尾井町)で不平士族により斬殺されました。政策が実行段階に入り始めた矢先の凶変でした。

その直前に大久保と面談をしていたのが、福島県令山吉盛典でした。山吉は地方官会議参加後、帰県前の挨拶として大久保の自宅を訪れていました。山吉は帰県後、面談の中で開墾事業の必要性などを強く語っていた大久保の最後の言葉を『済世遺言』という小冊子にまとめています。

大久保が強いリーダーシップで推し進めていた殖産興業政策は、新たに内務卿に就任した伊藤博文たちにより引き継がれましたが、西南戦争から続いていた財政逼迫などの要因もあり国営安積開墾事業は当初の計画から縮小されていきました。

目次に戻る

旧久留米藩士族の入植ー国営安積開墾事業のはじまり

西南戦争で政府軍に参加し、戦後は陸軍御用掛となっていた旧久留米藩士族森尾茂助は、以前から士族救済の対策を願っていたところ、大久保利通から政府が計画中である士族授産の開墾計画への参加を勧められました。この時はまだ士族移住開墾政策は本決定しておらず、具体的な話には至りませんでした。その後、大久保が暗殺されたことにより政府内で安積開墾の方針が揺らぐ中、森尾は上京していた中條政恒の勧めもあり移住を決意しました。久留米へ帰ると移住開墾の計画書を作成し、移住者を募集しました。

明治11年(1878)10月25日に森尾を含む8名が先発隊として久留米を出発し、翌11月11日郡山に到着しました。先発隊の移住者たちは久留米開墾社を結社し、結社大意や社則などを作成しました。入植地は当初の計画では国営開墾事業の対面原の予定でしたが、政府の方針が定まらないため、県では大槻原開墾の延長という名目で内務省の内諾を得、開成山に隣接する大蔵壇原(現在の郡山市久留米地区)に入植が決定し、先発隊に続いて総勢100戸が大蔵壇原に入植しました。後にこの100戸は、明治12年9月に政府がようやく決定した国営開墾事業の予算の枠内に認められました。そして、さらに移住者が増え、明治13年(1880)4月には対面原にも入植し、開墾社の分社を置きました。

この久留米開墾社の移住が、国営安積開墾における士族移住のはじめです。この後、全国各地から士族の移住入植が行われました。大久保存命中に当初想定されていたのは2,000戸の移住でしたが、予算も縮小され、最終的に500戸で満了となりました。

【POINT】国営安積開墾入植地別一覧

【POINT】国営安積開墾入植地別一覧

『久留米開墾率先碑』

開成二丁目の国道49号線沿い、開成山公園西側駐車場入り口付近。

久留米開墾40周年を記念し、入植者の子孫たちにより大正7年(1918)7月30日に建立された。

旧久留米藩士族は大蔵壇原(現在の郡山市久留米)と対面原(現在の郡山市喜久田町周辺)にそれぞれ移住したため、その中間地点であるこの地に建てられた。

目次に戻る

「国営安積開墾事業」とともに、

明治政府初の国営農業水利事業として、

明治12年(1879)10月から

明治15年(1882)8月まで

約3年の月日をかけて

延べ85万人の労力と

当時の最新技術を導入して行われた

『安積疏水開削(さく)事業』により

完成しました。

「国営安積開墾事業」とともに、明治政府初の国営農業水利事業として、

明治12年(1879)10月から明治15年(1882)8月まで約3年の月日をかけて

延べ85万人の労力と当時の最新技術を導入して行われた

『安積疏水開削(さく)事業』により完成しました。

安積疏水の構想~疏水ルートの選定

猪苗代湖は、郡山市の西部、会津地方との堺に位置し、日本で4番目の大きさ、淡水湖としては3番目の大きさの湖です。猪苗代湖には長瀬川や船津川などから水が流れ込んでいますが、猪苗代湖からの水が流れ出る川は会津側へ流れる日橋川しかありません。豊富な湖水は安積地方へは流れていませんでした。

そこで、江戸時代から、猪苗代湖の水を安積の地へ引くことを考えた人々がいました。安積地方には阿武隈川や逢瀬川などの川がありましたが水利は十分ではなく、干ばつも度々起きていたため、標高の高い位置にある猪苗代湖から豊富な湖水を東注(安積地方のある東側へ水を引くこと)できればと願ったのです。しかし、当時の技術では困難であったことや、猪苗代湖が会津藩領であり日橋川を通じて湖水を利用していた会津側の反対もあり、実現には至りませんでした。

明治維新後、新政府の内務卿大久保利通は、国内産業の振興と職を失った士族の経済的安定(士族授産)を図るための殖産興業を推し進めようとしました。そして、国営安積開墾事業で安積郡を中心に周辺郡内の4,000町歩の諸原野に2,000戸(後に実現したのは500戸まで)の士族を入植させ、その用水確保のため猪苗代湖からの疏水開削(さく)を計画しました。

明治9年(1876)に明治天皇巡幸の先発として各地を訪れた大久保は、帰京後、府県の統廃合を行いました。旧福島県(現在の中通り地方)は、若松県(現在の会津地方)・磐前(いわさき)県(現在のいわき地方)と合併し、現在の福島県となりました。これにより、猪苗代湖から水を引く際に生じる若松県との水利問題が解決しました。

明治10年(1877)8月から11月にかけて、内務省は、国営安積開墾について本格的に調査を開始しましたが、同時に、疏水路などの調査も行っています。8月、調査のために政府から出張してきた南一郎平は、福島県官で測量技師の伊藤直記に疏水の候補ルートを探索、実測させ、選定した三つのコース(沼上峠コース、不二見嶺コース、三森峠コース)の図面を作成させ、東京に持ち帰りました。

【POINT】安積疏水候補ルートと安積疏水を構想した人々

安積疏水候補ルート

- ①沼上峠コース・・・湖水を山潟村(上戸浜)で取り入れて田子沼に導き、沼上峠を経て五百川に流す。

- ②不二見嶺コース・・・湖水を浜路村で取り入れて不二見嶺(斉木峠)を経て逢瀬川に流す。

- ③三森峠コース・・・湖水を館浜村で取り入れて三森峠を経て原野に導く。

これらのコースは、国が安積疏水開削(さく)事業を始めようとする以前から、地元の人々などによって考えられていたコースでもありました。

(出典:郡山市歴史資料館平成26年度企画展『資料で見る安積疏水~灌漑・発電・上水道~』パンフレット)

安積疏水を構想した人々

①渡邊閑哉

渡邊閑哉(わたなべかんさい)

寛政10年(1798)、二本松藩領下長折村(現在の二本松市)の名主の家に生まれ、幼いころから学問を好み、国学、儒学、算学を学びました。

幕末から明治にかけて、猪苗代湖の水を安積の地へ引くことを考え度々実地踏査を行い、湖水を山潟村で取り入れて田子沼に導き、沼上峠を貫いて五百川に流すことを構想し福島県に上申しましたが、当時の猪苗代湖は会津藩領であったため実現には至りませんでした。

正式な公文書等では残っていませんが、こうした閑哉の業績は人々の間で語り継がれていきました。

②小林久敬

小林久敬(こばやしひさたか)

文政4年(1821)、須賀川の駅逓(えきてい、宿駅間の荷物中継業)を営む商家に生まれました。子どもの頃から干ばつなどで苦しむ農村の人々を見て育ち、早くから猪苗代湖の水を安積・岩瀬郡に東注することを考え、実現に向けて情熱を傾け、私財を投げ打って調査・測量を行いました。

明治2年(1869)から翌3年には、安積郡の名主たち(大槻村の相楽半右衛門、駒屋村の山岡友次郎、多田野村の山岡山三郎、小原田村の関口桃翁)と現地測量を実施し、浜路村から湖水を取り入れ、不二見嶺(斉木峠)を経て東注し、水路を南方に開いて岩瀬郡の釈迦堂川に、北方に開いて安積郡の五百川に分水する案を作成して政府へ提出しました。

さらに、久敬は明治5年、上京して「岩代国安積郡ノ内開墾建言書」を、明治6年には安積郡の名主たちとの調査を元にした「岩代国安積岩瀬両郡開拓水路見積書」を提出しています。

久敬らのルート案は受け入れられませんでしたが、久敬の「見積書」は、後の国営安積疏水開削(さく)事業の際の基礎資料となりました。

久敬はその功績により、明治政府から「銀盃賞」を与えられました。また、疏水完成後に田んぼに水が張られた様子を詠んだ句「あらたのし 田毎にうつる 月のかげ」を残しています。※岩代国

明治維新後、府県制度が敷かれる前の明治元年に制定された地方区分の国の1つで、福島藩と二本松藩の領域とされ、安積郡と岩瀬郡が含まれていました。

③中條政恒

中條政恒

福島県官中條もまた、大槻原開墾事業に携わる当初から、国営での開墾事業を見据え、そのための猪苗代湖水の東注について深く考えており、度々自ら三森峠などを踏査し、湖水を三森峠を経て原野に東注するルートを構想しました。

しかし、後の南一郎平らの調査において、距離や経費、技術等の面から採用はされませんでした。

目次に戻る

安積疏水候補ルートの調査~決定

内務省では伊藤の製図を検討し、11月に再び南一郎平を派遣し、福島県官中條政恒の案内で三森峠や会津側の湖水取入れ口であり日橋川に元からある戸ノ口堰、山潟村、田子沼、沼上峠などを調査しました。南はこの調査について、翌年の復命で、三コースともトンネルを掘らなければならず、不二見嶺(斉木峠)と三森峠は距離が長く、地形、技術、経費のいずれの面でも実施は困難であるが、沼上峠は比較的距離が短く、工事期間と経費の面で他の二つのコースより優れており、地形的にもトンネルを流したあとは工事を要することなく五百川に流下し、そのまま南に流して原野に到達する、という内容を報告しています。

明治11年(1878)2月には内務省雇の測量士森本義倶と伊藤直記が三つの候補コースの高低測量を行い、「猪苗代湖ヨリ安積郡諸原野高低実測図」(現・安積疏水土地改良区所蔵)を作成しました。

同年5月14日、事業推進の中心人物であった大久保利通が暗殺され、開墾を含めた事業全体の構想が混乱しながらも、疏水工事の予備調査は進められていきます。元々、日橋川を通じて湖水を利用していた会津側の人々に配慮するため、湖水の水位測定や日橋川水系及びその下流の阿賀川の諸堰に関する調査を行いました。

【POINT】安積疏水工事の主な予備調査

安積疏水工事の主な予備調査

●猪苗代湖の水位測定

ファン・ドールン(後述参照)の指示により、明治11年(1878)5月から、内務省勧農局の伊藤鉞五郎(いとうじゅうごろう)が、翁沢村の日橋川の流れ口(会津側)と山潟村の安積疏水の取入れ予定口(郡山側)で、毎日朝夕それぞれの湖水の水位測定を開始しました。ドールンが基本設計に利用したのは同年10月までの測定値でしたが、測定はその後も続けられ、明治13年(1880)12月まで行われました。

●日橋川水系及び下流の阿賀川の諸堰に関する調査

勧農局は、福島県を通じて日橋川水系の戸ノ口堰や布藤堰他諸堰、阿賀川水系の諸堰の概要や規模、修繕費等について調査させました。

この安積疏水開削(さく)工事には、計画段階から内務省土木局雇オランダ人長工師(ちょうこうし、技師長)ファン・ドールン(C.V,Van Doorn)が関与していました。猪苗代湖の会津側と郡山側の水位測定を指示し、また自身は明治11年(1878)11月1日から6日にかけて来郡し、現地調査を行いました。ドールンは、調査の結果、沼上峠コースが最も容易であるとして、三森峠コースを主張する中條政恒たち県関係者に直接説明することで納得させました。翌12年(1879)1月5日にドールンは土木局長石井省一郎へ復命書(基本設計書)を提出しています。この基本設計書は、会津側の人々の既得権益を守ることを前提としたもので、当時の最新の計算式を駆使し、湖水の流出量や水路、隧道の形状などを示した計算書でした。そしてドールンは、細かい疏水路の選定や実施計画、予算の策定などを勧農局の奈良原繁や南一郎平らに委ねました。

【MEMO】ファン・ドールンの銅像について

ファン・ドールンの銅像について

昭和6年(1931)10月に、ファン・ドールンの功績を称えるため十六橋水門脇に銅像が建てられました。

ドールンは、1837年(天保3)にオランダ王国ブルメン市に生まれました。明治5年(1872)2月に明治政府の招聘により来日し、長工師(技師長)として安積疏水開削(さく)工事以外にも、利根川、信濃川、淀川の改修工事や、大阪湾、仙台湾(野蒜港)の設計などにも関わりました。

この銅像は、戦時中に軍部による金属回収で供出のため台座から外されてあったところ、安積疏水の関係者が夜陰に乗じて山中に埋め、供出を阻止し、戦後、掘り出されて元の台座に据えられた、という逸話が残っています。

会津若松市河東町。十六橋水門脇。

安積疏水開削(さく)工事の決定に大きく貢献したドールンの縁で、郡山市とドールンの生誕地ブルメン市は昭和63年に姉妹都市盟約書を取り交わしました。

内務省は明治12年4月、「福島県下水利疏通之儀」を太政官に上申し、5月、太政官は閣議で疏水工事の着工を正式に決定しました。

日本人技術者でフランスに留学して土木工学を学んだ山田寅吉が疏水工事の設計主任を命じられ、福島県に派遣された山田は明治12年7月に実施設計書を提出しました。そして、桑野村の西村屋旅館に置かれていた内務省勧農局福島出張所が工事の本部となり、奈良原繁や南一郎平をはじめとする内務省の出張官や福島県からの出向者などの出張所員たちが中心となって着工に向けた準備が進められました。

【POINT】内務省勧農局福島出張所の主なメンバー

内務省勧農局福島出張所の主なメンバー

本部である桑野村の出張所以外にも、工事の各現場に※「疏水工場」という名の事務所が置かれ、そこに派遣された人もいました。

また、工事が進むにつれて数名が増員されました。

- 責任者

- 奈良原繁(旧薩摩藩士族、内務省権大書記官)

- 副・総括

- 南一郎平(大分県出身、内務省官)

- 会計・庶務掛

- 大橋靖(岐阜県出身、内務省官)

- 群岡彰(青森県出身、内務省官)

- 工事掛

- 新渡戸七郎(旧森岡藩士族、内務省官:学者新渡戸稲造の実兄)

- 羽根田延光(旧相馬中村藩士族、福島県より出向:福島県開拓掛官員として桑野村に常駐していた)

- 稲田秀美(茨城県出身、内務省官)

- 後藤良介(福島県熱海町出身、内務省官:上京して土木工学を学び、内務省の技術者として活躍した)

- 測量掛

- 伊藤鉞五郎(東京都出身、内務省官)

- 渋谷吉蔵(山形県出身、内務省官)

- 大江保(旧会津藩出身、福島県より出向:福島県開拓掛官員として桑野村に常駐していた)

- 伊藤直記(福島県船引町出身、福島県より出向:和算や測量などを学び福島県の測量技師となった)

- 磯長得三(鹿児島県出身、内務省雇)

- ※「疏水工場」派遣

- 森本義倶(内務省官)

- 磯田勇次(大分県出身、内務省官)

目次に戻る

安積疏水工事の起工式~工事の開始

明治12年10月27日、開成山大神宮において「猪苗代湖疏鑿(さく)起業ノ式」(安積疏水開削〔さく〕工事の起工式)が行われました。政府からは、内務卿伊藤博文、勧農局長松方正義らが臨席しています。夜になると、開成館で、政府高官や福島県官に加えて安積郡や桑野村の吏員、開成社員、久留米開墾社員ほか、関係者や有力者などが集まって宴会が開かれました。

そして、翌日28日から開始された工事は、会津側の人々への配慮から、猪苗代湖西の布藤・戸ノ口両堰の改修と日橋川の十六橋水門の建設から始められました。

また、福島県は、翌11月に工事について県民の了解を求める趣旨の諭達を県令名で発しました。

【POINT】福島県の『諭達』

福島県の『諭達』

この諭達では、疏水事業の目的・概要を説明し、会津側の人々には減水の恐れが無いこと、工事で水抜きをする田子沼がある山潟村の人々には代わりの溜池を築くこと、隧道入口で水量を調節するので阿武隈川に水が氾濫する恐れは無いことなど、県民に不利益が生じないように万全の配慮をしています。また、不審な点があれば、出張所に図面を用意しておくので何時でも説明するとして、工事に対して公開性を示すものでした。

【POINT】十六橋の歴史と十六橋水門建設工事

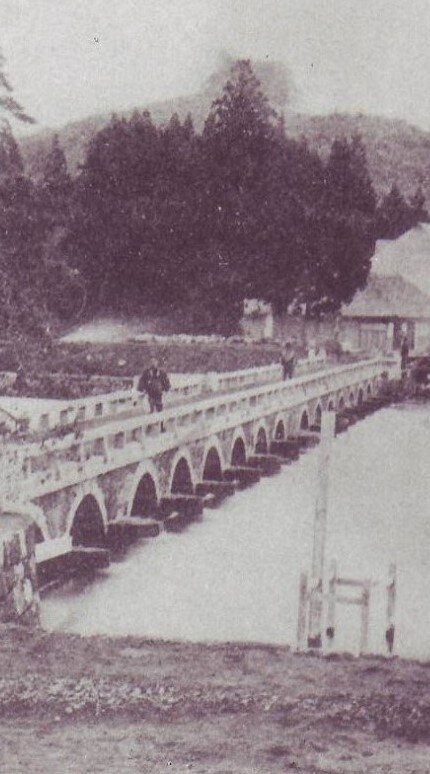

十六橋の歴史

十六橋は、『新編会津風土記』によると、「昔、戸ノ口川(日橋川の昔の呼び名)に石をかさねて十六の塚を築き、その間に丸太を並べて橋としたのが始まり」とされています。また、「その橋は空海によって架けられた」との伝説も残っています。

天明6年(1786)になると、会津藩は、流されやすい木造の丸太橋に替えて、近隣から採取した材木岩(柱状節理)を使用した頑丈な総石造りの橋を架けました。戊辰戦争の際に、新政府軍の進軍を阻もうと会津藩兵が橋の撤去を試みましたが、橋は堅牢であったために手間取って撤去が出来ず、その結果、新政府軍の進軍を止めることができなかったと伝わっています。

※『新編会津風土記』

享和3年(1803)から文化6年(1809)に会津藩が編纂した会津藩領の地誌。藩祖保科正之の命によって寛文6年(1666)に編纂された『会津風土記』を大幅に増補改訂したもの。

十六橋水門の建設工事

安積疏水開削(さく)工事で、元の十六橋は取り壊され、安積原野への導水による猪苗代湖の水位低下に対処する施設として新たに十六の水門を持つ眼鏡橋が建設されました。この新しい十六橋は、元の橋と同様に石造りの公道橋で、その下が16のアーチ状の水門で構成され、1門ごとに厚さ15cmの杉板を8枚はめ込む木製扉(角落し式)を人力で開閉するものでした。

- ◎工事の注目ポイント

- 安積疏水により安積原野へ湖水が流れることで湖面が低下し、日橋川を通して会津側に流れる湖水の量が少なくなるのを防ぐために川底を掘り下げ、さらに水量を調節できる水門を、元からあった十六橋に替えて新しい橋に兼ね備えようとファン・ドールンが基本設計を行ったものでした。

- 川底の掘り下げ工事は、冬季の厳しい環境下で川の激流を止めて行われました。

- 苦労して激流を止めた後、川水を汲み上げるのに木を燃料とした蒸気タービンを利用する排水ポンプを使用したり、岩盤掘削にはダイナマイト、また、橋には漏水防止のためのセメントを使用するなど、当時の最新の機械、技術が駆使されました。

- 工事を担当したのは、南一郎平が大分県から呼び寄せた石工の児島佐左エ門ら「児島組」の職人たちで、「児島組」は、九州各地で石組みによる眼鏡橋を手掛けており、その実績を買われてのことでした。

- 工事は、同時に改修工事が始められた布藤・戸ノ口両堰と共に着工から1年後の明治13年(1880)10月に完成しました。

【MEMO】十六橋水門の変遷

十六橋水門の変遷

十六橋水門は、時代と共に改築が行われ、また役割を変えて現在に至っています。

- 明治28年(1895)

- 建設当初から1門ごとに人力で開閉していた水門の木製扉が手動巻き上げ式となりました。

- 明治45年(1912)から大正3年(1914)

- 明治末頃になると日橋川で発電所群の建設が始まり、十六橋水門も改築が行われ、それまで一体だった水門と道路橋が分離されました。水門は鋼製で電動巻き上げ式、道路橋の橋脚は鉄パイプ製となりました。

- 昭和17年(1942)から現在

- 電力会社がより多くの発電を起こすための取水量を増やす湖面低下工事を行うにあたり、十六橋水門から南に約1キロ程の小石ヶ浜に新たな取水門が建設されました。これにより、十六橋水門は取水門としての役目を終えましたが、 現在も、台風や大雨時などに洪水防止のため猪苗代湖の水位を調整する際に利用されています。

目次に戻る

安積疏水工事の実態~完成

明治13年(1880)に入り工事が本格化すると、4月、内務省勧農局は「現業規則」51条を定め、この規則によって工事を進行しました。また、政府の直轄事業ではあるものの勧農局が直接作業員(人夫・工夫・職人)を雇って工事を行った訳ではなく、「受負(請負)及び入札」の規則19条を定め、区割りした持場(丁場)を請負希望者の入札によって請負わせました。工事に当たったのは地元の人々に加え、大分の「児島組」をはじめ、東京の「三谷組」、岩手の「三上組」、新潟の「目黒組」他、県外各地から集まった大勢の実績のある技術者や職人たちでした。

【POINT】安積疏水工事の「受負(請負)及び入札」の規則19条

安積疏水工事の「受負(請負)及び入札」の規則19条

請負希望者にはこの規則を熟読させ、請負希望者は物価の高低、仕様帳・図面を検討、丁場の土質、場所の難易を調査し、身元の確かな保証人を付け、作業員の人数に応じた丁場に入札しました。

規則は、「勧農局の目論見及び物価に比べて、入札が著しく高低ある時は落札を許さず」とし、現業中は、「其の品行を慎重にし、土地官民への接待は力めて(つとめて)懇信を要す(普段の行いや振る舞いに気を付け、地元の人々などには丁寧に接すること、の意)」とその心得を示して結んでいます。

- 【規則の主な内容】

- 請負期日が間に合わなかったり、設計通りに出来上がらない場合や、「不束(ふつつか)ノ所業」があったり、工事の妨げをした時は、違約金の100分の1ないし100分の3を徴収して現場から退場させる

- 請負人が自身の都合で退場を乞う場合は、請負金の1000分の5または100分の2を違約金として弁償すること

- 作業員の雨雪休業場所(飯場〔はんば〕)は、請負金の内から支弁すること

- 天災や設計変更の他は約定外の請負金増額を一切しない

- 成業以前に請負金の7分を仮払いし、残りの3分は成業の上で支払う

- 成業検査をして不都合があれば改修させることは勿論であるが、その出来栄えが他に優れ、または予定より早く完成した時には別に特別の手当金を与える

- 成績の抜群な者には「褒状(ほうじょう)」を与える

- 請負人は、他者に丁場を譲渡することを禁ずる

- 工夫職人の使用する諸器械及び火薬、隧道用の燈油等はすべて請負人の自弁とする(ただし、水汲器械、足場板、〆切土俵に用いる縄俵、沼底に用いる竹笊は貸渡すこととする)

【POINT】安積疏水工事における作業の実態~「現業規則」51条より抜粋

安積疏水工事における作業の実態~「現業規則」51条より抜粋

- ◎人夫(作業員)の就業時間及び休憩と休暇

- 春夏・・・午前6時~午後6時(12時間)

- 秋冬・・・午前7時~午後4時(9時間)

- ※10分前には必ず現場に到着することと定められていました。

- 休憩・・・午前、飯休、午後の3回(時間は不明)

- 休暇・・・大祭日(明治期に祝日と共に定められた「皇室の儀式や祭典が行われる日」)の他、毎月16日

- ◎作業員の賃金

- 1人1日金20銭(働き方に応じて増歩することができる)

- 出張所、各工場(現場事務所)の小使(こづかい・用務員)は月給4円

- 測量定夫は日給が35銭を最高限として、使役の多少によって低減

- ◎その他

- 人夫は20人を1組とし、この中より1人の組長を置き、工事掛は組長を通して諸々の指図を行う

- 組長は10日毎に交代する(組の都合によっては同じ人夫に引続き命じることも可能)

- 組長の選出は、組にまかせるかまたは工事掛が指名するか、時宜に応ずる

- 組長の賃金は、その働き方に応じて最高賃金より増歩するが、率先して作業に当たることを要請

- 組長の上には、数組を総括し組員の勤務態度等の責任を負う工夫頭を置く

- 工夫頭には手当金を与え、さらに1つの持場(丁場)が完成するとその働き方に応じて益金を増歩する

- 工事現場には、工夫止宿小屋、定傭人足溜小屋、諸掛見張所、諸掛休泊小屋、木石細工小屋を設ける

- 第1番工事区 布藤・戸ノ口堰の改修と十六橋水門建設

- 第2番工事区 山潟取入れ口から沼上峠隧道(トンネル)工事

- 第3番工事区 田子沼をなくし、代わりの溜池をつくる

- 第4番工事区 熱海に水をせき止める玉川堰をつくる

- 第5番工事区 熱海にめがね橋をつくる

- 第6番工事区 幹線水路と分水路をつくる

- 第1番工事区 布藤・戸ノ口堰の改修と十六橋水門建設

- 第2番工事区 山潟取入れ口から沼上峠隧道(トンネル)工事

- 第3番工事区 田子沼をなくし、代わりの溜池をつくる

- 第4番工事区 熱海に水をせき止める玉川堰をつくる

- 第5番工事区 熱海にめがね橋をつくる

- 第6番工事区 幹線水路と分水路をつくる

布藤・戸ノ口両堰の改修と十六橋水門建設は、明治13年10月、着工からほぼ1年で完成し、その後、沼上峠を貫く隧道工事、田子沼の水抜き工事等が行われました。

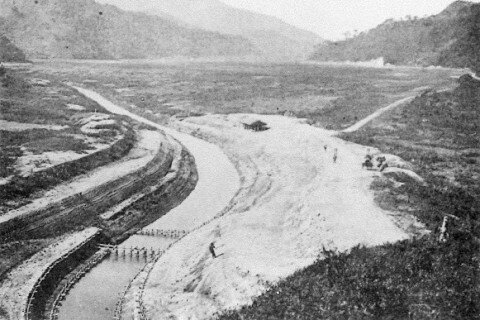

田子沼は、底なし沼と言われた泥炭層の沼であったため、水抜き工事は難航を極めました。肩まで浸かるほどの泥の中での作業を余儀なくされ、毎日600から800人程が半年がかりで作業に当たりました。また、沼上峠を貫く隧道を掘削し、石組みの水路を通す工事は、全工程の中でも最難関の工事で、わずか20間(約36m)の距離を掘り進めるのに7か月を要した場所もありました。ようやく完成して峠の東側出口から噴出した湖水は、『天を振動させた』程だったとして『震天瀑』と名付けられました。(明治31年〔1898〕にこの瀑布を利用して沼上発電所が建設されています。)

【MEMO】安積疏水工事の「寸志夫(すんしふ)」と「犠牲者」

安積疏水工事の「寸志夫(すんしふ)」

猪苗代湖や日橋川沿岸に住む人々は、長年、長瀬川(猪苗代湖に流入する唯一の川)の氾濫と湖の増水による水害に悩まされてきました。安積疏水の事業計画が発表されると、疏水整備により水害が減少されることを期待し、周辺村等は自発的に寸志夫(ボランティアの作業員)を出して工事に労働力を提供しました。

安積疏水工事の「犠牲者」

工事期間中の不慮の事故による死亡者は2名でした。沼上隧道工事中に井戸に転落して1名が亡くなり、もう1名は田子沼の泥を汲み上げる作業中に、誤って泥中に陥っての窒息死でした。

政府は亡くなった2名に対し、埋葬料及び扶助料として40円を支給しました。当時としては破格の弔慰金でした。

明治15年(1882)8月10日、工事がほぼ完成したことから、試験通水が流末の岩瀬郡仁井田村まで行われ、流水に成功しました。着工から約3年の月日をかけ、延85万人が動員された大工事で、幹線水路と第一から第七分水路延べ130㎞、隧道37箇所の安積疏水路が誕生しました。

目次に戻る

安積疏水の通水式

同年10月1日、開成山大神宮及び開成館において安積疏水通水式が行われました。右大臣岩倉具視をはじめ、宮内卿徳大寺実則、大蔵卿松方正義(まつかたまさよし)、農商務卿西郷従道(さいごうつぐみち)など政府高官や県官、開成社員、各開墾社員、各村関係者などが多数出席しました。また、通水式掛は、事前に『稟告書(ひんこくしょ、宣伝のビラ)』を作成して配布し、一般の人々にも通水式を広く宣伝しています。前日から共楽園(現在の麓山公園)で花火を打ち上げたり舞踏を行ったりするので「数日の労を厭わず来観」あれと呼びかけており、多くの人が集まって、疏水の完成を盛大に祝福しました。

旧薩摩藩士。国営安積開墾・安積疏水開削(さく)事業に内務省勧農局長として係わった。

旧薩摩藩士。安積疏水通水式当時の農商務卿。(通水式の時点で安積疏水の管轄は農商務省)西郷隆盛の弟。

【MEMO】安積疏水郡山分水滝「麓山の飛瀑」

安積疏水郡山分水滝「麓山の飛瀑」

現在、郡山市麓山の麓山公園内にある「麓山の飛瀑」は、明治15年に安積疏水の通水を記念して造られました。もともとこの滝は、安積疏水第五分水路(多田野村〔現・逢瀬町多田野〕の分水口から郡山町へと至る)の末路で当時は「共楽園」と呼ばれていた現在の麓山公園内に「郡山分水滝」として造られたもので、土地が「共楽園」付近を境に台地から低地となるため疏水が激流となるのを緩めるためとされています。当初この滝の水力を利用して発電に活用する計画もあり、開成社社長阿部茂兵衛ら郡山の商人たちの寄付で建設されました。(発電への活用計画は実現しませんでした。)

通水式前夜、この共楽園に宴会場が設けられ、西洋料理が供されました。出席した右大臣岩倉具視は、この滝を疏水工事の費用を用いて開拓のためではなく町の賑わいのために建設したと誤解して腹を立て、宴会場から退席してしまった、との話が残っています。

「共楽園の滝」として親しまれていたこの滝は、後に、時代と共にその大半が埋め立てられましたが、平成2年(1990)10月に麓山公園全体の環境整備の一環として当初の形に復元する工事が行われ、「滝見台」も新設されました。平成14年(2002)には、「安積疏水麓山の飛瀑」の名称で国の登録有形文化財となりました。現在の滝の水には、麓山公園内の弁天池の水を汲み上げたものを利用し、簡易ろ過装置を通して池に戻しています。

通水式以後も各所の残工事が続けられ、明治16年(1883)6月に竣工、9月に政府の検分が行われ、安積疏水開削(さく)工事は完了となりました。

完成後の安積疏水は、農業用水として活用される一方、発電や工業用水、飲料水にも利用され、郡山は安くて豊富な電力により工業都市として発展していきました。

目次に戻る

画像奥が猪苗代湖、手前が郡山駅と周辺市街地

実りをもたらす田畑と発展した街の様子が見られる。

明治6年に旧福島県と開成社が安積原野の大槻原開墾事業を始め、明治9年に桑野村が誕生、その成功例を見た明治政府は、国の事業としての安積原野の開墾事業と、開墾事業のために猪苗代湖の水を利用する安積疏水開削(さく)事業を計画、実施しました。

これらの事業により、原野は実り多き大地へと生まれ変わり、『安積三万石(三万石しか収穫がない、少ない、の意)』と言われていた安積地方の米生産量は飛躍的に増加しました。さらに、安積疏水の水は農業だけではなく、水力発電所の建設とその電力を生かした製糸、紡績などの産業を発展させました。

しかし一方で、開墾のために移住してきた士族たちは、生活の変化による困難を乗り越え土地に根付いて成功を収めた人は少数にとどまり、慣れない農作業や厳しい生活環境の中で財政困難により負債を抱え、遂には土地を手放して小作人となるか、他の土地へと転出した人々が大勢いました。福島県官中條政恒の孫で作家の宮本百合子は、大正時代になっても厳しい生活を送る人々に衝撃を受け、その様子を素材とした小説『貧しき人々の群れ』を発表しています。

安積開拓と安積疏水は、影の部分も生みましたが、確実に多くの光をもたらし、近代の郡山発展の礎となりました。それは、現在までの農業や工業、商業などの発展、人口の増加等に見ることができます。

そして、平成21年に、開成館と十六橋水門が経済産業省が選定する近代化産業遺産に認定され、平成28年には、『猪苗代湖・安積疏水・安積開拓を結ぶストーリー 未来を拓いた「一本の水路」ー大久保利通“最期の夢”と開拓者の軌跡 郡山・猪苗代ー』が文化庁が認定する日本遺産認定ストーリーとなったように、これからも、顕彰し語り継がれていく大切な“遺産”としての一面ももたらしました。

安積開拓と安積疏水について、こちらのページに載せきれないことがまだまだたくさんあります。

当サイトの『豆知識』ページでは、安積開拓と安積疏水に関する情報の的を絞って内容をまとめた記事や、日本遺産認定ストーリーについての記事などを掲載していますので、そちらもご一読いただければ幸いです。(不定期に更新していますので、折に触れて覗いてみてください。)

また、当館では安積開拓と安積疏水をテーマとした企画展、講演会、講座なども開催しております。開催情報はこちらのサイトやLINE、Facebookページなどでお知らせしますので、ぜひご観覧、ご参加いただき、安積開拓と安積疏水への理解を深めるのにお役立てください。

☞『豆知識』ページはこちら☞『催し物のご案内』ページはこちら

『安積開墾政策史 明治10年代の殖産興業政策の一環として』矢部洋三、『安積疏水百年史』安積疏水百年史編さん委員会、『今に見る安積開拓と安積疏水 明治初期 この大事業に心血を注いだ先人の足跡を辿る』菅野義忠、『大久保利通日記』下巻 日本史籍協会、『開拓者の群像 大久保利通と安積開拓』立岩寧、『近代を潤す 三大疏水と国家プロジェクト 安積疏水・那須疏水・琵琶湖疏水』那須塩原市那須野が原博物館、『久留米開墾百年の歩み』久留米開墾百年史編集委員会、『郡山の歴史』郡山市史編さん委員会、『殖産興業と地域開発ー安積開拓の研究ー』日本大学安積開拓研究会、『資料でみる安積疏水~灌漑・発電・上水道~』郡山市歴史資料館、『明治天皇 邦を知り国を治めるー近代の国見と天皇のまなざし』宮内庁書陵部、『名勝天然記念物開成山(櫻)に関する調査』福島県教育委員会社会教育課、『明治開拓村の歴史ー福島県安積郡桑野村ー』矢部洋三