先週より、郡山市富久山町の鳴神・柿内戸(なるがみ・かきうど)遺跡の第7次調査が始まりました。

鳴神・柿内戸遺跡では昨年と一昨年も調査を実施しており、奈良・平安時代の集落跡や縄文時代の落し穴などが見つかっています。

今回の調査では、現在のところ奈良・平安時代の建物跡などが確認されています。

6月15日に稲荷館跡の発掘調査が終了しました。

〈調査区(写真の右上が北)〉

南北に流れる溝や井戸のほか、30基以上の柱穴や基礎杭を検出しました。

縄文時代の落し穴も1基確認しました。

今回の調査で最も重要な成果は、城にともなう堀が発見されたことです。

人の身長を超える深い堀です。

堀には木の柱が据えられていました。これは江戸時代以降、堀を埋めて建物を建てる際に打ち込んだ基礎杭であると思われます。

稲荷館、もとい郡山城は明治時代の地籍図や戦国時代の記録などをもとに、城の範囲が推定されてきました。

今回の発掘調査で堀が確認されたことで、この場所にかつて郡山城が存在していたことが確かめられました。

稲荷館跡第1次発掘調査の整理報告作業を実施中です。

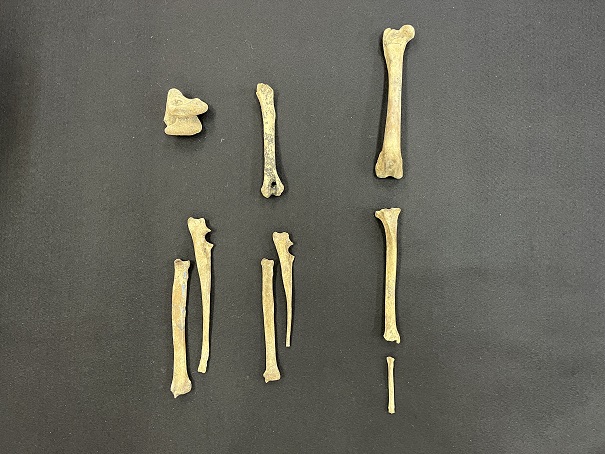

城にともなう深い堀が検出されたことは、6月15日の記事でお伝えしたところですが、堀の中から動物の骨が出土しました。

おそらく犬の骨と思われます。

2枚目の写真は堀の断面を写したものです。

赤い線より上は人為的に埋め戻された土で、ロームなどが混入しています。

動物の骨はその土よりも下から発見されたことから、堀が機能していた時代、つまり戦国時代~江戸時代初期のものと考えられます。

犬は食用として解体され、最終的に堀へ投棄されたのでしょう。

主に脚の骨を検出しています。

下段の中・左はともに前脚部分ですが、大きさが少し異なることから、別な個体の骨と考えられます。

左上の丸い骨は、どの部分かはっきりとしたことは分かりません。

ご意見を頂けますと幸いです。

その際は下記のメールアドレスまでご一報ください。

history@bunka-manabi.or.jp

8月23~25日の3日間、田村町の正直古墳群で草刈りを実施しました。

上の2枚の写真は、昨年度に調査した正直35号墳です(調査の様子はこちら)。

調査を終えてから約7か月の間に草むらへと逆戻りしましたが、再び墳丘が姿を現しました。

こちらの写真は35号墳の側にある39号墳です。

今年度は、35号墳の発掘調査と39号墳の測量調査を行う予定です。

調査の模様は随時お知らせしてまいります。

間もなく始まる正直古墳群の発掘調査に先立ち、委員の先生方をお招きして調査保存に係る懇談会が開催されました。

5次調査となる今年度は、35号墳後方部の埋葬施設のプラン確認調査、同じく後方部北東コーナー墳端の確認調査、また35号墳の北東に位置する39号墳の墳形を確認するための測量調査などを行う予定です。

1~4次調査の報告書については、こちらからご覧ください。

雨が降ったりやんだりの正直古墳。

そんな肌寒い山間に、謎の生き物!?

真っ赤なトゲトゲが生えている不思議な見た目...

ハリネズミ? 深海の生き物? はたまた新種の植物?

みなさんは何に見えたでしょうか。

答えは、調査で使う「竹串」です。

発掘調査で出た土を入れた「土のう袋」に竹串を刺しペイントしたものです。

土のう袋に竹串が刺さっているだけなんですが、色といい形といい、インパクト大ですね。

ちなみに、調査ではこのように使用します。

目印として竹串を立てることで、遺物を見失わないようにします。

今日の一コマはここまでとなります。

今後、正直古墳発掘調査中、一コマ発信(不定期)を行います。

調査報告と併せて、一コマ発信も楽しみにお待ちいただけますと幸いです。

ご拝読ありがとうございました。

本年8月に実施した試掘調査の結果を受けて、先月より大槻町で本格的な発掘調査を行っています。

(試掘調査についてはこちらをクリック)

調査区の東側では古墳の周溝を検出しました。

直径約10mの円墳と考えられます。

溝からは写真のように須恵器片が出土しています。

今回の調査では10数人のメンバーで奮闘中です。

調査の模様は随時お伝えしていく予定ですので、ぜひご期待ください!

朝晩の冷え込みが日一日と厳しくなってきた今日この頃。

正直古墳では作業開始前に準備体操を行っています。

みんなで体操をすると、身体も心も温まりますね。

さて、今回の「一コマ」は…

【その1】職人技

こちらの階段は土のうで出来ています。

材料は、現場にある土のうと杭、木の枝だけ。

長く発掘作業に従事していただいているベテランのTさんが、あっという間に作ってくださいました。

土のうの積み方と留め方に、職人の技が光ります。

階段のおかげで足腰への負担が軽減され、墳丘の上り下りが安全に行えるようになりました。

Tさん、いつもありがとうございます。

【その2】セミの幼虫

発掘作業中にセミの幼虫がでてくることはよくありますが、今回の幼虫はちょっと様子が違うようです。

頭のあたりに、何かが生えています。

これは一体何でしょうか。草? キノコ?

冬虫夏草ではないかと思い調べてみましたが、種類が多く特定には至りませんでした。

昆虫に生える菌の世界、奥深いものがありました。

今回の一コマ発信はここまでとなります。

引き続き、一コマ発信も楽しみにお待ちいただけますと幸いです。

ご拝読ありがとうございました。

本年9月から始まった正直39号墳の測量調査及び正直35号墳の発掘調査について、11月24日(木)、調査保存に係る懇談会が行われ、懇談会委員の先生方をお招きして調査の成果などを確認していただきました。

今回の調査の目的は、

(1)35号墳主体部の有無及び現状の確認

(2)35号墳後方部北東出隅の確認

(3)35号墳と同一支群を構成する39号墳の墳形確認

の3点でした。

調査の結果、

(1)①35号墳主体部は未確認

②35号墳後方部盛土の状況を把握

(2)①35号墳後方部北東出隅を確認

②35号墳後方部東側にて、第3次調査2T確認の溝と方向の一致する溝を確認

(3)39号墳は直径12メートル前後の円墳の可能性が高い

となりました。

後方部墳頂の様子。

35号墳後方部北東出隅の様子。

ご指導いただいた点を踏まえながら検討を加え、これから報告書を作成します。

※過去の正直古墳群発掘調査報告書は以下よりご覧いただけます。

2022年(令和4年)刊行 「正直古墳群ー第4次発掘調査報告ー(PDF)」

2020年(令和2年)刊行 「正直古墳群ー第3次発掘調査報告ー(PDF)」

2019年(平成31年・令和元年)刊行 「正直古墳群ー第2次発掘調査報告ー(PDF)」

2018年(平成30年)刊行 「正直古墳群ー第1次発掘調査報告ー(PDF)」

調査も終盤に差し掛かったある日の正直古墳群。

図面を作成している時、ふと気が付いたことがあります。

写真上部中央に写る、発掘作業で出た土のう…

美しく積まれた土のうはまるで、お城の石垣のようではありませんか。

土のうが綺麗に積まれていると、現場も気持ちも整います。

石垣のように見事に積み上げられた土のうの前で、集合写真の撮影。

正直古墳群の今年度の調査は概ね終了し、残すは埋め戻しのみとなりました。

携わっていただいたみなさま、ありがとうございました。

12月17日(土)に現地説明会を行います。

内容につきましてはこちらよりご確認いただけます。

令和4年12月17 日(土)に正直古墳群「正直 35 号墳」現地見学会が開催されました。

今回の現地見学会では当センター長より正直35号墳の調査成果について説明させていただきました。

寒空のもと、当センター長の説明に熱心に聞き入る参加者の様子。

午前・午後の二部制で行われ、参加者は合計19名でした。

当日資料は以下よりご覧いただけます。

正直古墳群「正直35号墳」現地見学資料

ご参加いただいたみなさま、ご清聴ありがとうございました。

後日、遺構の埋め戻し作業を行いました。

埋め戻し作業の様子。

石垣のように積まれた土のう(『令和4年12月5日(月) それはまるで石垣のように』参照)を手作業で運び埋め戻しています。

埋め戻された遺構の様子。

積まれた土のうは全て綺麗に埋め戻されました。

これにて本年度の正直古墳群の発掘調査作業は終了となります。

ご協力いただいたみなさまに心より御礼申し上げます。